绿白军团的咆哮:安东尼奥联的一脚定乾坤,贝蒂斯3-1掀翻对手

夜幕降临,皇家贝蒂斯的主场再次被绿白色的海洋所淹没,空气中弥漫着赛前就已升腾至沸点的期待。当“安东尼奥联”这五个字在球员名单中闪耀时,无数贝蒂斯球迷的眼中就已燃起了希望的火苗。要知道,他不仅仅是一名球员,更是绿白军团心脏的有力跳动者,是关键时刻能够挺身而出的英雄。

而今晚,他用一种近乎艺术的方式,将这种英雄主义诠释得淋漓尽致,为这场3-1的大胜,画上了最浓墨重彩的一笔。

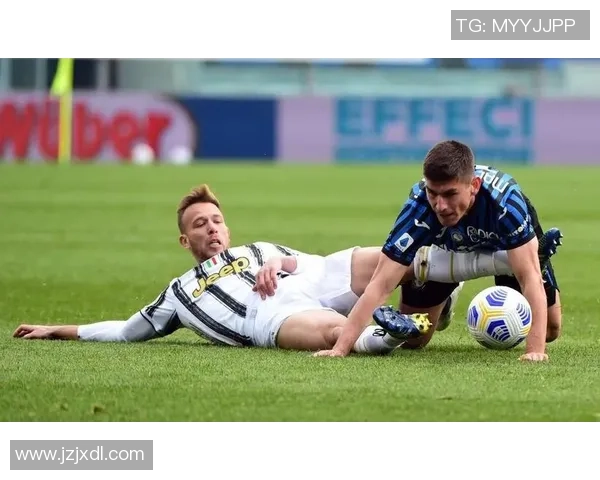

比赛伊始,双方都展现出了极强的求胜欲望,场上的每一次拼抢都火花四溅。贝蒂斯深知,在主场,他们必须展现出绿白军团应有的风范,不能给对手任何喘息的机会。球队从开场就展现出了积极的进攻态势,中场球员们利用精准的传球撕扯着对手的防线,边路球员则用速度和突破制造着威胁。

足球比赛的魅力就在于其不确定性,对手也并非等闲之辈,他们的防守固若金汤,几次犀利的快速反击也让贝蒂斯的后防线感受到了压力。

就在双方你来我往,比分胶着之际,转折点悄然而至。是安东尼奥联,这个名字在贝蒂斯球迷心中早已与“关键先生”划上了等号。他在中场的每一次触球都牵动着全场球迷的神经。他的跑位、他的视野、他对比赛的阅读能力,都远远超出了常人。当机会来临时,他总能出现在最合适的位置,用最有效的方式解决问题。

上半场,贝蒂斯凭借一次精妙的团队配合,率先打破僵局。进球后的绿白军团士气大振,但他们并没有因此而放松警惕。在随后的比赛中,他们继续保持着高强度的压迫,试图扩大领先优势。足球的魔鬼细节就在于此,对手并没有放弃,他们在一次反击中抓住机会,扳平了比分。

这个失球,无疑给贝蒂斯敲响了警钟,也让场上的气氛瞬间变得紧张起来。

此时,正是安东尼奥联站出来的时刻。他并没有因为球队被扳平比分而显得焦躁,反而更加沉着冷静。他频繁地在中场区域活动,用他的存在感为球队稳定住了阵脚。他不仅仅是一个进球者,更是一个组织者,一个指挥官。他用一次次精准的长传调度着球队的进攻方向,用一次次巧妙的短传配合串联起了球队的进攻线路。

比赛进入下半场,双方的体能都受到了严峻的考验,但拼搏的精神丝毫未减。贝蒂斯主教练的换人调整也起到了关键作用,新上场的球员为球队注入了新的活力。球队整体的进攻节奏明显加快,一次次的射门让对方门将疲于奔命。比分仍然是1-1,时间一分一秒地流逝,紧张感在空气中蔓延。

就在球迷们开始为比赛的走向感到担忧时,安东尼奥联再一次站了出来。他就像是这场比赛的灵魂人物,总能在最关键的时刻,给予球队最需要的力量。他从中场接球,利用他那标志性的盘带技巧,摆脱了对方两名防守球员的纠缠。他的眼神中透露着一股不容置疑的决心,他的脚步带着一股难以抵挡的冲击力。

当他进入禁区前沿的黄金区域,所有人都屏住了呼吸。对方的防守球员试图上前封堵,但安东尼奥联并没有选择传统的射门方式。他观察到对方门将站位稍稍靠前,一个绝妙的、带着强烈欺骗性的“弹射”动作,让足球如同离弦之箭般,划过一道完美的弧线,直挂球门死角!

“球进了!安东尼奥联!又是安东尼奥联!”解说员的声音嘶哑而激动,整个体育场瞬间被巨大的欢呼声和掌声所淹没。这一刻,时间仿佛静止了。安东尼奥联并没有张扬地庆祝,他只是露出了一个淡淡的、却充满自信的微笑,然后张开双臂,接受队友们如潮水般的拥抱。

胜利的余韵与战术的深度:解析贝蒂乐虎lehu唯一官网斯3-1大胜背后的“安东尼奥联效应”

安东尼奥联的那记惊世骇俗的弹射破门,无疑是这场3-1大胜中最闪耀的瞬间,它如同一道划破夜空的闪电,瞬间点燃了所有贝蒂斯球迷的激情。但若仅仅将这场胜利归功于一个人的灵光乍现,那便是对这支绿白军团的轻视。这场酣畅淋漓的大胜,是战术布置、球员执行力、以及关键时刻球员个人能力完美结合的产物,而安东尼奥联,正是这场完美交响乐中最动听的那个音符。

让我们深入剖析这场比赛,看看贝蒂斯是如何一步步走向胜利,以及安东尼奥联在其中扮演的不可替代的角色。

从战术层面来看,贝蒂斯本场比赛展现出了极强的整体性。主教练的战术部署清晰而有效,球队在中场区域的控制力是制胜的关键。通过精准的传球和快速的轮转,贝蒂斯成功地将球权牢牢地掌握在自己脚下,迫使对手不断地进行无谓的奔跑和防守。这种消耗战术,不仅能有效地限制对手的进攻,更能为己方的进攻创造空间。

贝蒂斯的进攻并不依赖于某个单一的球员,而是展现出了多点开花的特点。边路的突破,中路的渗透,以及定位球的威胁,都给对手带来了不小的麻烦。当比赛进入关键阶段,当比分被追平,当球队需要一个能够打破僵局的“爆破点”时,安东尼奥联的个人能力就显得尤为重要了。

他不仅仅是一个优秀的传球手和组织者,他同样拥有着改变比赛进程的得分能力。

安东尼奥联的进球,是这场比赛战术执行力的一个缩影。他从中场带球,面对对手两名防守球员的夹击,他并没有慌乱,而是利用他那令人眼花缭乱的盘带技巧,巧妙地晃开了角度。这个过程,展现了他超强的个人能力和对比赛局势的精准判断。当他看到门将站位稍稍靠前,他并没有选择更加稳妥的推射,而是以一种极具想象力的“弹射”方式,将球送入网窝。

这种选择,既需要极高的技术水准,更需要一颗敢于冒险、敢于创造的心。

这个进球,也并非偶然。在此之前,安东尼奥联已经在场上扮演着“定海神针”的角色。当球队被扳平比分,士气可能受到影响时,他并没有因此而气馁,反而更加积极地参与到组织进攻中。他用他的跑位和传球,不断地为队友创造机会,他也在用自己的存在感,给对手施加压力。

他的表现,是贝蒂斯球员们在逆境中保持冷静和斗志的榜样。

从比赛进程来看,贝蒂斯在先进球后,也曾面临对手的顽强反扑。1-1的比分,在一定程度上给球队带来了压力。主教练的及时换人调整,以及安东尼奥联的“适时爆发”,共同将比赛推向了对贝蒂斯有利的方向。在安东尼奥联打入关键的第二球后,对手的心理防线已经开始动摇。

贝蒂斯抓住机会,在比赛的最后阶段,再入一球,将比分锁定在3-1。这最后一粒进球,不仅仅是对比分的巩固,更是对球队士气的一次巨大提升。

总而言之,安东尼奥联的这记绝杀,是这场3-1大胜的点睛之笔,但这场胜利的背后,是整个球队的努力,是战术的精妙,是球员们的坚持。安东尼奥联的“弹射破门”,就像一颗璀璨的钻石,完美地镶嵌在贝蒂斯这件华丽的绿白战袍之上,熠熠生辉,闪耀着胜利的光芒,也预示着这支球队,必将继续在绿茵场上书写属于他们的辉煌篇章!

-you-xian-gong-si-logo.webp)